十六年时间,她从英语专业转型为中医药文化翻译专家,完成近百万字的翻译,带领团队承包各类翻译项目,培养出一批又一批的中医药文化传播者。

【人物名片】丁颖,博士、副教授、硕士生导师,中医学翻译与传播教研室主任,外国语学院中医药语言服务协同创新中心主任,湖南省普通高校青年骨干教师

从英语专业到中医翻译的蜕变之路

丁颖回忆:“那些年,长沙的夏天总是又湿又热,而我就抱着书在这里‘啃’”。在她办公室的书柜里,厚重的英语词典与《黄帝内经》《伤寒论》等中医典籍并肩而立——那是她从“西医英语”坚定迈向“中医翻译”的岁月见证。

“要让世界读懂中医药,首先自己要懂中医。”怀着这样的信念,她度过无数挑灯夜读的夜晚。从中医基础理论到中药学、针灸学,从“阴阳五行”到“经络气血”,这些对普通人晦涩的术语,成为她每日的必修课。

她记得初次翻译“尿赤”等词汇时的困境。“若直译为‘red urine’,不仅丢失中医文化内涵,也让国外读者难以理解。”于是,她跟班听中医专业课,向老教授请教“辨证论治”的精髓。“那几年,我仿佛重回学生时代,”丁颖笑言,“但一切付出都是值得的。不真正理解中医,就不可能做好翻译。”

十六年后的今天,她从西医英语者背景蜕变为中医药翻译领域的复合型人才。从中医基础理论到临床诊疗,从养生文化到科研论文,她的研究足迹遍布中医药传播的多个维度,这份跨越学科的深耕,让她对中医药的理解从“翻译层面”深入到“文化内核”,为后续的教学、研究与服务打下了兼具广度与深度的坚实基础。

著书立说与团队薪火的双轨并进

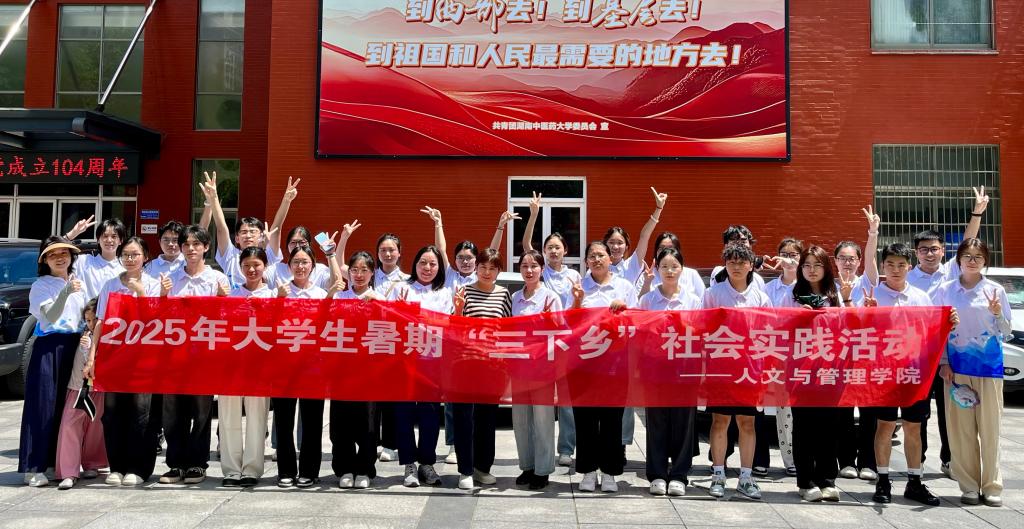

2022年,在外国语学院党委的指导下,她负责组建了中医药语言服务教师团队,半年后又牵头组建了中医药语言服务学生团队。

“一个人的力量有限,一群人的力量才能走得更远。”这是丁颖常说的话。作为中医药语言服务协同创新中心主任,她不仅要自己著书立说,更要带领团队打造中医药语言服务的“生力军”。

她历时五年完成的独著《中医药跨文化传播》,系统梳理了中医药在跨文化语境中的传播规律与策略。她主译的《马王堆医学文化》,以现代学术视角还原汉代医学智慧;另一部主译作品《中医药防治感冒一百问》,则以通俗易懂的问答形式,向海外大众传递中医防病理念。

此外,她还主编《中医药文化英语教程》,参编《中医与中国传统文化》(英文版)等多部国家级规划教材,成功将中医专业知识融入外语教学体系,为培养具备国际视野的中医药人才提供了系统读本。

这些著作不仅是她跨越“英语+中医药+传播”三重领域的智慧结晶,更见证着她始终不变的初心——让中医药真正走向世界,让世界更好地理解中国医学。

说话间,几个学生敲门进来,讨论着即将到来的国际会议的志愿者服务工作。这样的场景在丁颖的办公室司空见惯。这个师生团队不仅为大型国际活动提供笔译及陪同口译服务,还长期承担大学期刊社英语编辑工作。

“最难忘的是去年在长沙举办的第十二次世界中西医结合大会。”丁颖回忆道,“我们团队紧密合作,在不到两周的时间高效高质完成25万字的笔译,并同时负责外宾的陪同口译。会议结束后,一位外国专家特意来感谢我们,说通过我们的翻译,他第一次真正理解了中医的奥妙。会务组对我们的翻译服务非常满意,今年又再次主动邀请我们继续合作。”

这样的认可,让所有付出都变得值得。在丁颖的带领下,这支“中医药翻译特种兵”日益精进,成为中医药走向世界的重要力量。

慧心启迪与仁心滋养的交相辉映

周五下午的《中医翻译》课堂上,她讲解“望闻问切”的英译时,从不简单给出标准答案,而是引导学生思考每种译法背后的文化内涵。

她教授的《中医学概论》《中医英语》等课程,将中医知识与语言教学深度融合。“翻译不是查字典,而是文化的对话。”这句话,丁颖在课堂上反复强调。

她笃信“教学不在纸上,而在真实的世界与行动之中”。在“岐黄天下杯”世界中医翻译大赛备赛期间,她带领学生一遍遍打磨译文,经常讨论至深夜。一名参赛学生回忆:“丁老师总是引导我们思考:如何既保持医学准确性,又传达文化意境?”她的团队先后斩获团体一、二、三等奖,她个人荣获优秀指导教师奖。

在指导学生开展国家级创新创业项目时,她从选题到论文撰写的每个环节都全程陪伴。面对留学生的跨文化适应困境,她总是主动走近,用耐心与智慧帮助他们融入。她时常提醒学生劳逸结合,并细心倾听他们的烦恼。她以行动,为“爱是教育的底色”写下生动注脚。

“教育不是灌输,而是点燃。”这是丁颖始终坚守的育人理念。如今,她的学生遍布世界各地,有的在海外中医药企业工作,有的继续从事中医药翻译研究。十六年来,她如一束光,照亮中医药国际化传播的道路。她用敬业立学的态度、立德修身的品格、教书育人的热忱,诠释了新时代教育家精神的内涵——那源于对事业的赤诚、对学生的关爱,更是对传承中医药文化的一份担当。