【人物名片】卢芳国,湖南中医药大学二级教授,博士研究生导师,全国优秀教师,全国首届教材建设先进个人,全国首批教育世家家庭代表,国家级课程思政教学名师,首批国家级线上一流课程负责人,享受国务院政府特殊津贴专家,湖南省教书育人楷模,湖南省芙蓉教学名师,世中联中医药免疫专业委员会副会长;主持国家自然科学基金课题、“863”计划专项课题子项目、省自然基金重点课题等18项;作为骨干参加国家自然科学基金课题等17项。

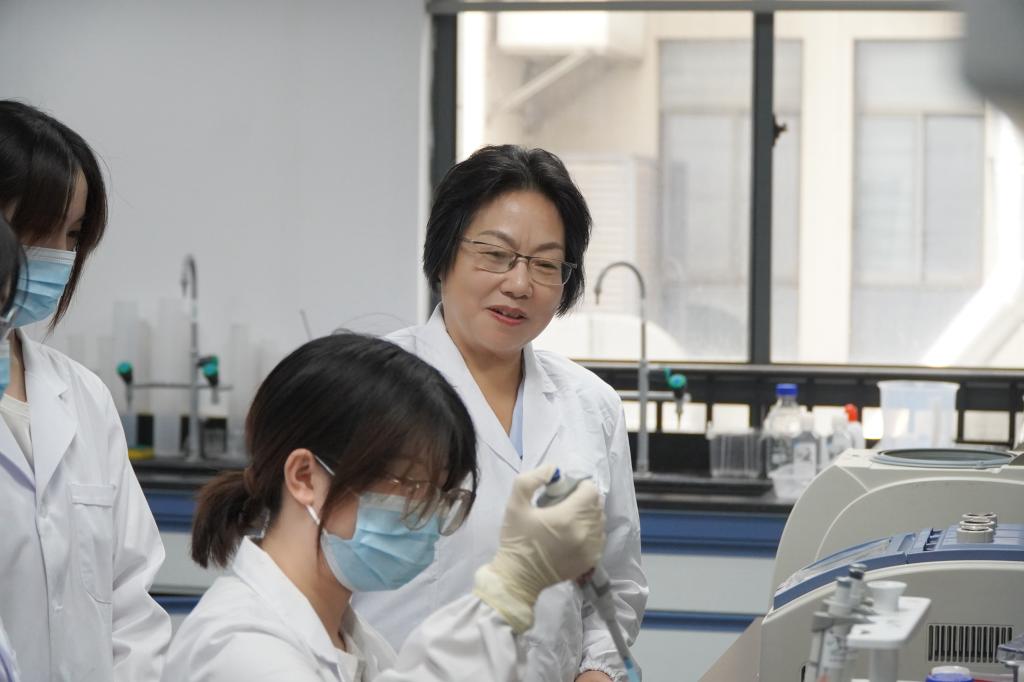

每天下午四点半,当夕阳斜照在湖南中医药大学的走廊上,一个熟悉的身影总会准时出现。卢芳国教授轻轻推开实验室的门,眼角带着温暖的笑意,一群年轻人立即围拢上来。这个场景,已经持续了二十六年。

“卢老师来了!”学生们轻声传递着这个消息,眼中闪烁着期待的光芒。对他们而言,这一天中最珍贵的时光即将开始。

26年默默坚持,用专业点亮创新之路

下午四点半到六点半,是卢芳国雷打不动的“创新辅导时间”。她将前一天根据学生实验结果整理的分析结果轻轻放在桌上,身子微微前倾,专注地倾听每个学生的发言。

“这个设计很有创意,”当学生阐述实验思路时,她不时点头,眼中流露出鼓励的神色,同时用笔在纸上细致地标注,“如果这里能增加一个对照组,数据会更加有说服力。”她总是这样既肯定学生的想法,又提出切实可行的改进建议。

在她的帮助下,学生王小奇的科研项目取得了突破性进展。回忆起那段时光,李明感慨道:“每次我遇到困难,有时候实验卡住了,好久没进展,她还会主动带我们在校园里边散步边聊天,帮我们放松心情。那时候她不像老师,反而更像一个愿意听我们吐槽、给我们安慰的朋友。”说到这里,李明的眼中泛起泪光:“不

管是不是放假、周末,卢老师都陪着我们一遍遍修改方案,她认真、专注的样子,我永远都不会忘记。”

令人敬佩的是,即便不是自己名义上指导的项目,只要学生有需要,她都会倾囊相授。二十六年来,她累计义务辅导超过1万小时,指导400余人次学生获得国家级、省级科技竞赛奖35项。

20万捐赠背后,用奉献守护学子心灵

“创新的前提,是塑造健全的人格。”这是卢芳国常说的话,也是她践行的育人理念。

学生张灵(化名)来自湘中贫困山区,依靠亲友拼凑的学费艰难入学。他总是坐在第一排,眼神专注却面色苍白。细心的卢芳国注意到了这个沉默的男孩,看到他破旧的笔记本和总是空着的饭盒,她的心被触动了。

她没有直接施助,而是选择了一种更温暖的方式。课后,她总会“碰巧”遇到张灵:“正好我要去食堂,一起吧,咱们边吃边聊。”说着,她自然地挽起学生的胳膊,眼中满是慈爱。一顿顿热气腾腾的饭菜,不仅温暖了张灵的身体,更守护了他敏感的自尊。

后来,她将张灵带入课题组,手把手教他做实验、写论文。夜深人静时,实验室里常常只有他们师生二人。灯光下,卢芳国耐心地讲解着每一个细节,偶尔抬起头来,给疲惫的学生一个鼓励的微笑。

如今已成为深圳市罗湖区人民医院优秀医生的张小华在日记中写道:“那些和卢妈妈一起在实验室度过的夜晚,是我大学最温暖的记忆。她不仅教会了我科研的方法,更让我懂得了什么是爱与尊严。”

2024年,她将所获湖南省教学成果特等奖20万元奖金全额捐赠给学校,用于“铸魂育人”教育事业发展。当被问及为何这样做时,她微笑着说:“教育是一场爱的接力,我希望这份奖励能让更多人感受到教育的温度。”说这话时,她的眼神温暖而坚定。

七年磨一剑,她带领学生创造“不可能”

35岁,毅然跨界,实现从生物学向医学领域的跨越;47岁,再次踏上求学之路,以“大龄女博士生”的身份将中医学、中西医结合医学、药理学等多学科知识融会贯通。卢芳国教授对“学习、科研与进步”的执着追求,感染了广大学子。在她“勤学笃行、求是创新”的精神引领下,一届届学生突破自我、创造奇迹,将一个又一个“不可能”变为现实。

她指导的“清肝宁肺汤治疗咳嗽变异性哮喘”研究团队,历时整整七年,从无人看好到一鸣惊人。研究最艰难的时候,实验连续失败十七次,团队成员都垂头丧气。这时,卢芳国没有责备,而是把大家召集到一起。

“创新需要勇气,更需要坚持。还记得我们为什么要做这个研究吗?”她轻声问道,目光扫过每个队员的脸庞,“是为了帮助那些被“咳嗽变异性哮喘”困扰的患者啊。”随即,她又讲述了一遍临床上那些被疾病折磨的患者案例。说着说着,她的声音有些哽咽,团队成员们也重拾了决心。

正是这种长达七年,2500多个日夜的厚积薄发与心血浇灌,让这支团队脱颖而出,先后斩获第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖等国家级、省级以上奖项10余项。

然而这份荣耀并非终点,在卢教授的持续激励下,团队还将科研成果推向应用,衍生出创业计划,并再次获得“挑战杯”大学生创业计划竞赛奖项,完美诠释了从科技创新到创业实践的飞跃。

二十六载春秋,近两万个小时的陪伴,卢芳国教授以深厚的学术素养和温暖的人格魅力,诠释了“教育家精神”的深刻内涵。她的学生中,有人成为“全国优秀青年学生”,有人获评湖南省“百佳大学生党员”,也有人站在“挑战杯”的颁奖台上。这些优秀年轻人从“四点半的实验室”出发,走向医疗一线,走向社会各方,而他们,终将成为真正的栋梁,汇聚成推动社会前进的重要力量。