湖南中医药大学第二中医临床学院(第二附属医院),又名湖南省中医院,是国家重点建设中医医院,坐落于长沙市开福区蔡锷北路233号,前身为创建于1934年的湘省国医院,院内有历代祭祀医圣张仲景的张公祠旧址。经近90年风雨沉淀,学院(第二附属医院)已发展成为一所中医药特色鲜明、专科优势突出、综合功能齐全、服务质量上乘的省级综合三级甲等中医院,素有“湖湘中医发祥地” “医圣故址”之美誉。

在蕴蓄着湖湘文化历史积淀的这方热土上,学院(第二附属医院)始终秉承“仁爱·精诚·博学·笃行”的院训,坚持以“中医特色鲜明、专科优势突出、综合功能齐全、服务质量上乘”的办院方针,坚持以中医为主的办院方向,将“中医药特色全国领先”作为建设总目标,制定十四五发展规划,实施‘1359’发展战略为建设“中医药特色全国领先、专科实力业内一流、综合实力强大、管理卓越的中医名院”不懈奋斗。

(一)发展沿革

学院(第二附属医院)地址为东汉医圣张仲景在长沙任太守时“坐堂行医”之处。前身为创建于1934年的湘省国医院,1948年更名湖南国医院,1952年省人民政府接管改名为湖南省立中医院,1952-1965年以医院为依托相继成立省中医进修学校、省中医药研究院,1965年更名为湖南中医药大学第二附属医院,2000年经省人民政府批准,重新恢复“湖南省中医院”院名。1960年大学设立本科院校(湖南中医学院),同时设立了第二中医临床学院,配合大学开展本科教育教学工作发展至今。

(二)构成情况

学院(第二附属医院)现开放床位1163张,在职职工1315人,中医临床教师690人,其中高级职称人员261人,国家级名中医1人,湖南省政府特殊津贴专家1人,省级名中医10人,博士生导师11人,硕士生导师62人,国家名中医传承工作室13个,省级名老中医药传承工作室2个,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师12人、省级老中药专家学术经验继承工作指导老师1人等。

设置有51个临床医技科室,有肛肠科、皮肤科、骨伤科、妇科4个国家临床重点专科;中医皮肤病学、中医肛肠病学、中医康复学3个国家中医药管理局重点学科;肛肠科、皮肤科、骨伤科、妇科、心血管内科等9个国家中医药管理局重点专科,19个省级重点专科。

(四)培养情况

学院(第二附属医院)现有在学、在培人员818名,每年承担大学10个专业30余门课程、近5000学时课堂教学的教育教学任务,接收实习生300余人/年。

一、发展与定位

(一)学院办学定位

学院(第二附属医院)始终遵循大学“质量办学、特色办学、开放办学”的办学理念,把握大学的办学定位,在大学领导下,学院(第二附属医院)负责学校本科临床教学、实习生管理、研究生教育与管理、医学类实践教学工作。

(二)人才培养定位

学院(第二附属医院)以培养“学术型与复合应用型”人才作为人才培养方向,支持和鼓励科研创新,大力实施“人才立院、科教兴院、特色强院”战略目标,确立了建设“中医特色鲜明、专科优势突出、文化底蕴深厚、名医名科荟萃、本科教育突出、综合实力领先,人才、技术、管理一流,平安、和谐、幸福、智慧的湖南中医药大学第二中医临床学院”的发展目标。立足作为大学临床教学基地,全面推进中医药临床教育,强化中医药师承教育的效果。

三、本科教育教学工作成效

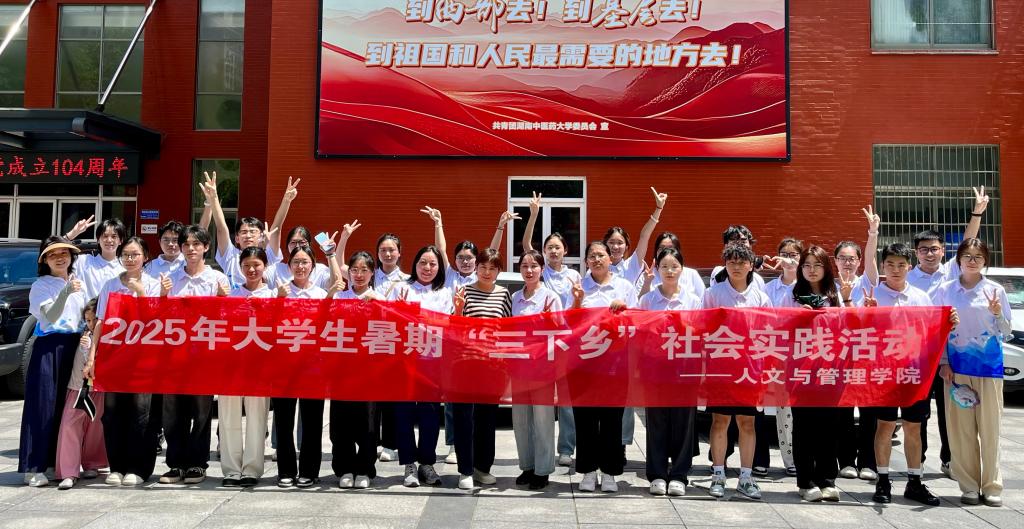

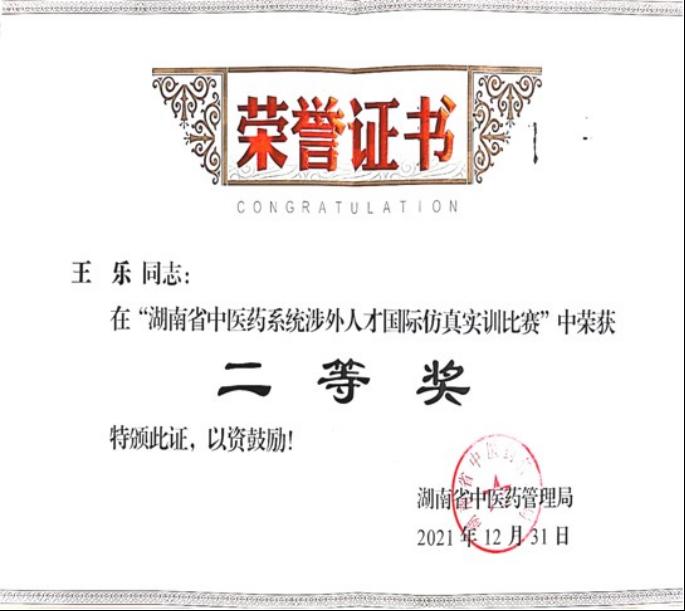

每年组织开展教师教学竞赛,以赛促练、以赛促升,通过训练与竞赛营造了教师重教、乐教的氛围,教师教学能力得到了不断提升。获湖南省卫生健康系统“拥抱世界”首届英语竞赛复决赛三等奖,湖南省中医药系统“拥抱世界”英语涉外人才国际仿真实训比赛二等奖。湖南中医药大学课程思政竞赛:中医急诊科学教研室荣获一等奖,护理学教研室荣获二等奖,中医外科学教研室、中医骨伤科学、护理学教研室荣获三等奖。

近五年学院(第二附属医院)教育教学新成果不断涌现,立项省级教改课题7项,校级教改课题项目30项,省级一流本科课程建设2项,校级一流本科课程建设线上项目6项。荣获2022年湖南中医药大学教学成果奖二等奖3项,获评湖南中医药大学2022年优秀基层教学组织1个,荣获“湖南中医药大学2021年优秀实习基地”称号。获评大学“实习管理工作先进个人”与“优秀带教老师”称号11人,优秀教师3人。

三、亮点与特色

(一)创新教育教学模式,“因地制宜”“因材施教”

1.完善多元性立体化教学资源

多元立体多媒体教学资源库富含视、听、看、说等表现形式,能够多视角、多形式、更生动直观地展现教学内容,构建了立体化教学环境,充分调动了学生视、听感官,使其“身临其境”地学习和掌握基础知识与技能,充分发挥出临床教学医院的“因地制宜”作用。

2.发挥临床科室课间见习优势

课间见习类似传统的师带徒教学,通过亲临病房现场,与患者正面交流,进行口传心授,将基本理论、诊查技巧、临证经验传授给学生,了解老师的临床思维,治疗用药,诊断依据,达到“因人而异”“因材施教”的特点。

3.多措施保证三阶段考试实施

为保证三阶段考试的实施,实行“123”措施,即把握一个核心:传承发展中医药事业,坚持两个目标:①让学生掌握扎实系统的中医理论;②让学生顺利通过考试,推进三个创新:①突破传统沉闷的课堂说教,做到简单实用,生动活泼;②以学员为中心,因人制宜,因材施教;③实行学习-辅导-考试一站式学习模式,各个击破。从而提升学生学习热情,保证教学质量。

(二)利用学院国字平台,“科教融合”“医教协同”

学院(第二附属医院)拥有“国字号”平台,国家中医疫病防治基地,国家首批中医医师规范化培训基地,全省中医医师规范化培训招录考试和结业实践能力考核考点,国家药物/医疗器械临床试验机构。成立刘良院士“风湿与疼痛三联序贯疗法全国培训中心”和“风湿与疼痛三联序贯疗法临床研究中心”。有国家临床重点专科4个,国家中医药管理局重点专科9个,省级重点专科19个。

学院以“国字号”平台为龙头,以高质量科研队伍和优势临床科室条件为依托,紧扣中医药临床特色与优势,实施科教有效融合。学院拥有全国闻名、全省领先的优势专科,在教学上充分发挥和利用这些优势专科的优势资源,实施临床课程床边教学,开展临床教师教学查房,提升临床课程的授课效果,不断深入医教协同作用。

(三)依托仲景文化内涵,“寓教于学”“寓教于乐”

学院(第二附属医院)结合自身特点,利用仲景祠故址这一资源优势,以弘扬中医药特色为重点,建设了中医药特色鲜明的学院文化,大力培育和倡导中医药文化的价值观为核心,要求全院职工和学生,共同营造浓厚的中医药文化氛围,继承和传播中医药文化,如:学院继承仲景之志,规定每月的1日和15日免挂号费就诊,每周在门诊大厅免费教导五禽戏和八段锦等。

积极组织和鼓励学生参加学院每年主办的各种大型学术会议。学生们通过近距离接触各临床专业领域发展的前沿和方向,切身感受医学发展的新动态,对其增长临床知识及进行从业规划起到了良好的指导作用,更能增强其对中医药的兴趣与自信。

学院寓教于乐开展了精彩纷呈的中医药文化活动。学院连续四年举办中医药科普大赛,带领学生共同参与,通过精彩纷呈的科普作品,让学生身临其境的感受中医药文化,增强中医自信。

同时,组织开展“医圣文化节”,定期举办“湖湘仲景文化沙龙”,组织本科生参观院史馆,进行经典经方知识竞赛,在轻松的氛围中了解学院光辉历史、提高对学院的认同感和荣誉感。